05/01/2018 - 19:00

Em agosto do ano passado, os céus do Novo México, nos Estados Unidos, foram tomados por uma verdadeira demonstração de poder de fogo. A Força Aérea Americana (USAF) realizou uma série de provas com aviões leves de ataque nos arredores da base de Holloman, um importante centro de testes militares. O exercício faz parte do programa Combat Dragon, um antigo projeto militar – seu início remete aos tempos da Guerra do Vietnã – para desenvolver aviões menores capazes de combater insurgentes e terroristas, a um custo mais acessível do que o dos jatos mais avançados. “O objetivo é observar novas formas de aumentar a eficiência e a letalidade”, afirmou, em nota oficial, o General David Galdfein, chief of staff da USAF. Das quatro aeronaves participantes, no entanto, apenas duas realmente concorrem pelo contrato, que pode movimentar algo em torno de US$ 3,5 bilhões: o AT-6 Wolverine, da americana Textron, e o A-29 Super Tucano, o pequeno notável da brasileira Embraer.

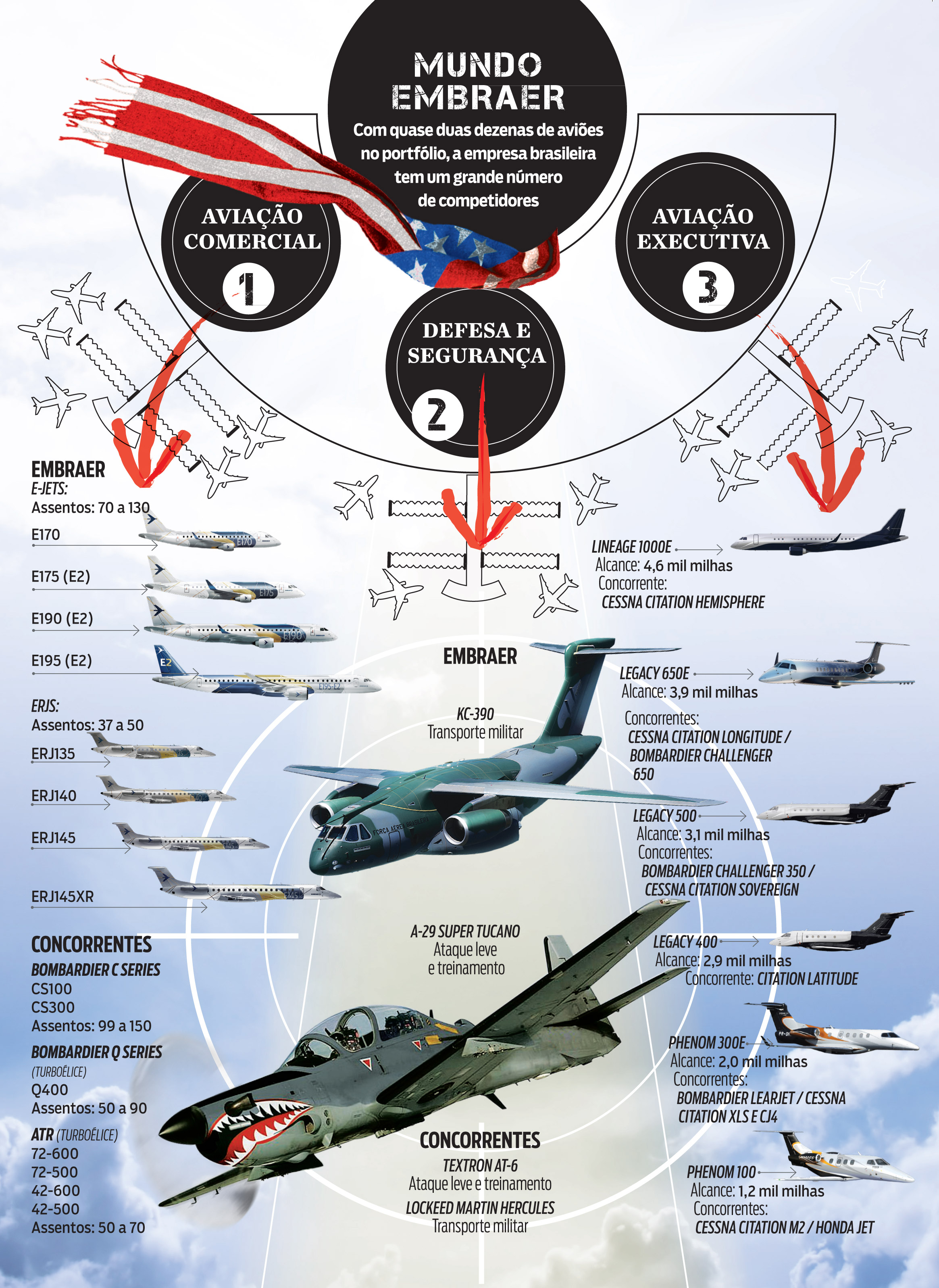

A uma semana do Natal passado, as chances do Brasil levar essa disputa aumentaram consideravelmente. Foi quando a americana Boeing anunciou que havia iniciado conversas com a Embraer para uma possível união de forças. Inicialmente, a intenção das duas companhias parecia uma reação a outra grande união no setor de aviação, entre a franco-germânica Airbus, maior rival da Boeing no setor de aviões de médio e grande porte, e a canadense Bombardier, principal competidora da Embraer entre os jatos regionais e de pequeno porte. Esse segmento responde por 60% do faturamento da companhia de São José dos Campos, cuja previsão de receita para 2017 gira em torno de R$ 17 bilhões – os outros 40% são divididos igualmente entre as áreas militar e executiva. De fato, o movimento da Airbus é um grande incentivo para o negócio entre brasileiros e americanos. Ao adquirir o programa C-Series da Bombardier, em outubro, a Airbus entrou de cabeça no mercado da Embraer (o acordo envolveu o pagamento simbólico de US$ 1 e depende de aprovação do governo canadense, o que é esperado para o primeiro semestre).

Na quarta-feira 3, a Embraer confirmou que as tratativas envolvem o setor de defesa. No mesmo dia, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse que o governo não se opõe a uma parceria na área militar, “desde que seja resguardado o sigilo, caso a caso”. “Só não faremos alienação, venda ou transferência do controle”, disse o ministro. Em nota, o Comando da Aeronáutica afirmou que “considera a Embraer uma empresa estratégica e fundamental para a soberania nacional, assim sendo, qualquer proposta que venha a ser feita deverá ser analisada também sob esses enfoques.” Qualquer acordo do tipo precisa passar, necessariamente, pelo aval do presidente Temer, uma vez que o Brasil possui uma “golden share”, ação especial que dá ao governo o poder de veto em transações, uma herança da privatização. O dispositivo visa resguardar não só os interesses de defesa brasileiros, como também os cofres. Em grande parte, o programa militar da Embraer foi financiado com dinheiro público. Só no desenvolvimento do KC-390, o governo investiu R$ 6 bilhões, se comprometendo a comprar 28 aeronaves.

As duas empresas trabalham, no momento, para criar uma figura jurídica que dê à Embraer algo como uma dupla nacionalidade. Atualmente, a companhia tem como maiores acionistas o fundo americano Brandes, com 15% de participação, o britânico Mondrian, com 10%, o BNDES e outro fundo americano, o Black Rock, ambos com 5%. No dia 21 de dezembro, no anúncio das tratativas, as ações da Embraer na B3 subiram quase 30%. Existem alguns modelos em cima da mesa. A Boeing fez algo semelhante na Austrália, enquanto a britânica BAE Systems trilhou o caminho inverso e passou a fornecer para o governo americano. Mas, ao que tudo indica, os dois lados estão longe de uma solução. O que está claro é uma união entre Boeing e Embraer pode trazer dividendos para o Brasil, uma vez que abriria uma enormidade de mercados para o KC-390 e o Super Tucano. Os Estados Unidos, por sinal, já atuam como um verdadeiro revendedor do caça brasileiro, tendo negociado o avião com Líbano e Nigéria, além do Afeganistão. Isso é possível porque a Embraer mantém uma unidade de fabricação da aeronave em solo americano, em parceria com outra gigante do setor de defesa, a Sierra Nevada. O contrário também acontece: recentemente, os EUA barraram a venda da aeronave para a Venezuela. Entre os americanos, a possibilidade de não se chegar a um acordo com o Brasil nem é cogitada – no Brasil, a empresa é liderada por Donna Hrinak, ex-embaixadora dos EUA no País. Na semana passada, a Boeing comunicou oficialmente o governo americano sobre as tratativas. Os corpos diplomáticos dos dois países já estariam conversando.

Na Embraer, há uma grande confiança de que, unindo-se à Boeing, seja possível apontar o A-29 Super Tucano como favorito absoluto na corrida pelo Combat Dragon. Afinal, em duas ocasiões, o caça brasileiro derrotou o similar americano em licitações da USAF, em 2011 e 2013. Na primeira vez, no entanto, a compra foi cancelada após ser contestada pela Beechcraft, então fabricante do AT-6, posteriormente incorporada pela Textron. Nesses casos, no entanto, o objetivo da compra era armar as forças do Afeganistão, que passaram a operar Super Tucanos em 2015. Incorporar uma arma estrangeira ao poderio bélico dos Estados Unidos é muito mais difícil. A situação muda de figura se a empresa em questão for parceira de uma das maiores fornecedoras de equipamentos militares do país, no caso, a Boeing.

Há um contexto importante nesse interesse pelo avião brasileiro. Logo quando assumiu o governo, Trump fez duras críticas à Lockheed Martin – se a Airbus é a grande concorrente da Boeing na aviação comercial, a Lockheed ocupa esse espaço no setor de defesa – por conta do alto custo de desenvolvimento do caça F35, o mais moderno da frota americana, que já teria ultrapassado a marca dos US$ 400 bilhões. Cada vez mais, os estrategistas militares americanos veem pouco sentido em usar máquinas extremamente potentes, como caças F-15, cuja hora de voo demanda um investimento de US$ 34 mil, para combater terroristas em picapes e jipes adaptados nos desertos do Iraque, da Síria e do Afeganistão. Um Super Tucano ou um AT-6, com propulsores turboélice, desempenham o mesmo papel, com mais eficiência e por uma fração do custo. Dependendo da configuração, o preço do avião brasileiro varia entre US$ 10 milhões e US$ 15 milhões. Seu custo de operação é estimado em US$ 1 mil por hora.

Um cenário parecido se dá com o KC-390, ainda que não exista uma licitação em vista para o cargueiro. Mas o fato é que o avião, o maior já produzido em solo brasileiro, concorre diretamente com o Hercules, aeronave de transporte militar, que é um grande sucesso comercial da Lockheed Martin, mas foi desenvolvida na década de 1950. “Uma união entre Embraer e Boeing traria uma escala importante para as operações comerciais de ambas as empresas, mas eu diria que a área militar é tão importante quanto a civil”, afirmou, também em condição de anonimato, outra pessoa a par das negociações. DINHEIRO apurou, ainda, que a Boeing tem interesse em estreitar as relações no setor espacial. Nesse mercado, Embraer e Telebras firmaram uma joint-venture para criar a Visiona, uma integradora de sistemas espaciais. Mas o grande interesse americano está na base de lançamento de foguetes de Alcântara, no Maranhão, que tem uma localização geográfica privilegiada.

NOVO PANORAMA É praticamente impossível apontar uma empresa tão identificada com o Brasil quanto a Embraer. Criada durante a ditadura militar, a companhia soube navegar por todas as crises nacionais e se reinventar várias vezes, atuando em um mercado altamente competitivo. Acabou se transformando num orgulho nacional e no exemplo máximo do “Brasil que dá certo”. Nos últimos anos, sob o comando de Paulo Cesar de Souza e Silva, ela se consolidou como uma força inovadora, focada mais no desenvolvimento de tecnologias, do que na fabricação de aviões, tanto na área militar, que tem como CEO o veterano Jackson Schneider, quanto na civil. O corpo de engenheiros da empresa é tido como um dos melhores do mundo. A Boeing, por sinal, espera contar com esse time de profissionais para repor suas equipes, já que muitos dos seus engenheiros estão se aposentando.

É esse posicionamento que, hoje, faz da Embraer um verdadeiro divisor de águas no mercado de aviação. O setor passa por um momento crucial, no qual se inicia um novo ciclo de desenvolvimento. As decisões tomadas agora traçarão os destinos das empresas na próxima década, o que faz do ufanismo desprovido de pragmatismo um inimigo mortal de qualquer companhia. Há que se esperar oposição. “O negócio preocupa porque defendemos, além da preservação dos empregos, a manutenção da soberania da Embraer no segmento de defesa”, afirmou o diretor do Sindicado dos Metalúrgicos de São José dos Campos, Herbert Claros.

O primeiro sinal de mudança foi, justamente, o acordo entre Airbus e Bombardier. A notícia pegou o mundo da aviação de surpresa. O movimento era ousado. A companhia francesa estava assumindo um programa problemático, parte de uma empresa em dificuldades e que havia acabado de ser acusada de receber US$ 4 bilhões em subsídios indevidos do governo canadense, o que lhe rendeu uma sobretaxação de quase 300% no mercado americano, após uma reclamação da Boeing – a demanda ainda está pendente de julgamento. Pouco depois do anúncio, DINHEIRO visitou as instalações da Airbus em Toulouse, no Sudoeste da França – no Brasil, a companhia é dona da fabricante de helicópteros Helibras (leia entrevista ao final da matéria). O que se via era uma empresa a pleno vapor, orgulhosa do sucesso de suas linhas de médio porte, em especial do A320, o avião de corredor único mais vendido do mundo. Nem mesmo as denúncias de corrupção envolvendo a companhia, decorrentes de investigações na França e no Reino Unido, pareciam abalar o ânimo dos funcionários. O escândalo provocou uma série de mudanças no comando e o anúncio de que seu CEO, o alemão Tom Enders, irá deixar o posto ao final do seu mandato, em 2019.

Em meados de novembro, a Airbus recebeu a maior encomenda de sua história: 430 aviões modelo A320, por US$ 49,5 bilhões. Com isso, ultrapassou a Boeing em pedidos no ano. Mas a empolgação com o sucesso da linha de médio porte, que inclui também o A330, esconde as dificuldades com a grande estrela da companhia, o gigante A380. Lançado há dez anos, o enorme avião não emplacou. A verdade é que a linha, atualmente, é sustentada por praticamente uma só companhia aérea, a Emirates, que opera 100 aeronaves, de um total de 218 entregues pela Airbus. Ainda restam 42 pedidos da companhia baseada em Dubai, nos Emirados Árabes, e ela já disse que comprará mais. Porém, trata-se da única a apostar no avião. Outros clientes, como Singapore, Qantas e Lufthansa, não demonstraram interesse em novas aquisições.“O problema é que a Airbus apostou num modelo que pressupunha a preferência dos passageiros por voarem em um avião maior e mais confortável, mesmo que seja preciso fazer mais conexões”, afirma um executivo de uma grande companhia aérea brasileira. “Só que, na verdade, as pessoas preferem voos diretos.”

A tendência, em especial nos países emergentes, é de, cada vez mais, usar aviões menores e mais eficientes, o que justifica os movimentos, tanto da Airbus quanto da Boeing, de buscar complementar a linha com os jatos da Bombardier e da Embraer. Ao mesmo tempo, ambas as companhias enxergam no horizonte a chegada de novos competidores, em especial a chinesa Comac, com seu C919 – conhecido como “Airbus Chinês” –, e a japonesa Mitsubishi, que, apesar de alguns atrasos, prepara a entrega dos primeiros MRJ90, de até 96 lugares, um oponente direto da Embraer.

O que todos esses movimentos evidenciam é que o setor de aviação chegou ao fim de um ciclo de desenvolvimento. A partir de agora, as fabricantes darão início a uma nova rodada de projetos. Uma das primeiras a anunciar um novo avião foi, justamente, a Boeing. Batizado de NMA, trata-se do primeiro projeto “clean sheet”, ou seja, do zero, da companhia desde 2003, quando foi anunciada a criação do 787. Segundo DINHEIRO apurou, a Embraer deve ser incluída nesse programa, principalmente por conta de seus equipamentos de navegação, conhecidos como aviônicos, área em que a Boeing não atua. Ainda não há detalhes sobre o avião, mas especula-se que o NMA deverá ser uma aeronave de médio para grande porte, similar ao A350, mas com alcance maior. A previsão é de que ela chegue ao mercado em 2025.

Outra área que está ganhando atenção, por incrível que pareça, é a de carros voadores. A Airbus mantém o projeto Vahana, que tem como meta desenvolver corredores aéreos urbanos, baseados em veículos autônomos em ambientes controlados. “A aeronave seguirá rotas predeterminadas, movendo pessoas pelas cidades de forma econômica”, explica Rafael Alonso, presidente da companhia na América Latina. A Embraer, por sua vez, também entrou nessa por meio de uma parceria com a Uber. O objetivo é criar veículos elétricos que decolam e pousam verticalmente e fazem pequenos trajetos. Se tudo der certo, os primeiros voos vão acontecer em 2020. Nesse contexto de mudanças radicais, ficar sozinho talvez não seja uma boa ideia. Mas também não precisa trocar de nacionalidade.

ENTREVISTA

“O Brasil é estratégico para a Airbus”

O executivo francês Richard Marelli comanda a única operação industrial da Airbus na América Latina: a fabricante de helicópteros Helibras. Conhecida, popularmente, como a “Embraer dos helicópteros”, a empresa foi criada há 40 anos, como parte de um projeto do govero militar, em conjunto com o grupo francês Aérospatiale – após várias fusões envolvendo seus controladores, a Helibras se tornou parte da Airbus, em 2014. A aliança entre a empresa e o governo brasileiro, especialmente com as Forças Armadas, continua. A companhia tem contratos com o Exército e a Marinha para fornecer ou renovar 50 aeronaves. Ela também fornece grande parte das frotas das polícias e dos bombeiros nacionais. Nessa entrevista, concedida em novembro, antes, portanto, do anúncio das negociações entre Boeing e Embraer, Marelli comentou sobre o mercado atual e o futuro da aviação.

DINHEIRO: O mercado de helicópteros esteve bastante aquecido por conta do pré-sal e dos investimentos das forças armadas. Porém, esses mercados deram uma arrefecida. Como está a situação do setor atualmente?

Não vou negar que a situação econômica do País está ruim. Mas estamos num momento de estabilização. Trabalhamos com o mercado do futuro. As Forças Armadas, por exemplo, precisam de helicópteros. O Brasil opera cerca de 240 helicópteros militares. Na Europa, cujo território é menor do que o brasileiro, são quatro mil, entre todos os países. Há a necessidade de mais helicópteros e estamos conversando com as Forças Armadas. O que me dá confiança é a qualidade do nosso produto.

Neste momento de estabilização, é possível buscar novos mercados fora do País?

Sim, também. A Airbus está organizada por região e a Helibras faz parte da América Latina. Temos três filiais, México, Brasil e Chile. A única subsidiária equipada com capacidade industrial é a nossa. Estamos trabalhando para tornar a Helibras um hub de manutenção e customização ou modernização na região. A linha de produção em que estamos fazendo a modernização dos helicópteros Pantera, para as Forças Armadas, por exemplo, deve receber aeronaves de outros países para fazer o mesmo tipo de renovação. Já o mercado civil mudou um pouco. Os clientes estão demandando helicópteros mais equipados, com duas turbinas, para voar em condições meteorológicas mais difíceis. Estamos trabalhando para desenvolver essas aeronaves.

Na área de defesa, o Brasil deu início a um grande projeto de renovação das Forças Armadas, no governo Lula. Há uma continuidade nesse processo?

Em termos de projetos, não parou. Em termos de financiamento, o País está em dificuldades. Não tem muito dinheiro. Mas essa situação é temporária. No ano passado já houve algumas movimentações positivas, que dão uma boa perspectiva para este ano. De qualquer maneira, são projetos de longo prazo.

A Airbus promoveu mudanças em suas operações de helicópteros no Brasil, recentemente?

Na verdade, o que foi decidido foi a criação de uma marca, chamada Airbus Corporate Helicopters. O objetivo é oferecer serviços específicos. Não muda a estrutura da Helibras. Trata-se de uma questão mais de marketing e relacionamento. O cliente civil que opera só um helicóptero precisa de contratos específicos de manutenção, diferentes de uma organização como a Polícia Militar de São Paulo, que opera 22 aeronaves.

Mas o sr. também assumiu uma nova função…

Sim. Fui nomeado head of country do Brasil para a Airbus. Como tenho boa articulação com governo e as Forças Armadas, minha função será buscar sinergias com outras áreas da empresa. No setor militar, por exemplo, a Airbus fornece aviões de transporte para a Força Aérea Brasileira. É um segmento que podemos pensar em maneiras de tornar a operação mais eficiente.

O Brasil ganhou importância para a Airbus, nos últimos anos?

O interesse da Airbus no Brasil está muito claro. Historicamente, a aviação do Exército sempre esteve muito ligada à Airbus. Todo os anos, pelo menos dois coronéis vão à França fazer treinamentos. O Brasil é estratégico para a Airbus.

De qualquer forma, França e Brasil já estiveram mais próximos. Durante um bom tempo, o Rafale, da francesa Dassault, foi o favorito para vencer a disputa pelo novo caça brasileiro. Mas quem ganhou foi a Saab com o Gripen. Agora, a Airbus está entrando no mercado da Embraer com a compra do programa C-Series, da Bombardier. Está havendo um acirramento da concorrência?

São duas questões diferentes. A opção pelo Gripen foi uma decisão de mercado. A Dassault se candidatou e perdeu. É a vida, não dá para ganhar todos os contratos. Competição é competição. Em relação à Embraer, a empresa brasileira tem aviões muito bons, tanto que praticamente todas as companhias aéreas europeias os utilizam, incluindo Air France e Lufthansa. Sobre a Bombardier, não posso comentar, ainda é muito recente.

Em relação ao futuro da aviação, é preciso ressaltar que muitas operações que antes eram feitas apenas com helicópteros, hoje podem ser realizadas por drones, por uma fração do custo. Como isso afeta o negócio da Helibras?

Eu sou piloto de drones. Tenho três. É fantástico. Para a Airbus, trata-se de uma oportunidade de novos negócios. Claro que, de início, a tecnologia voltada para o usuário final, que qualquer um pode comprar, avança mais rapidamente do que a tecnologia de ponta, como a da aviação. A grande diferença é a qualificação. Um drone, por enquanto, não é qualificado. Na aviação, a segurança é a prioridade. Essa é a diferença entre um helicóptero e um aplicativo do iPad. Mas, a tecnologia do drone será qualificada um dia, isso vai acontecer. Só que precisa um pouco de tempo. O que estamos fazendo, agora, é conversar com operadores, militares ou civis, para saber a necessidade em relação a essas novas tecnologias e preparar o futuro. O drone pode fazer várias coisas. Fazê-lo voar não é tão difícil. Agora, é preciso identificar que tipo de tecnologia embarcada ele precisa ter. Vamos trabalhar nisso, em conjunto com nossos clientes.